創傷科成功開展SuperPATH微創人工全髖關節置換術

該技術在人工全髖關節置換治療領域處于廣西先進水平

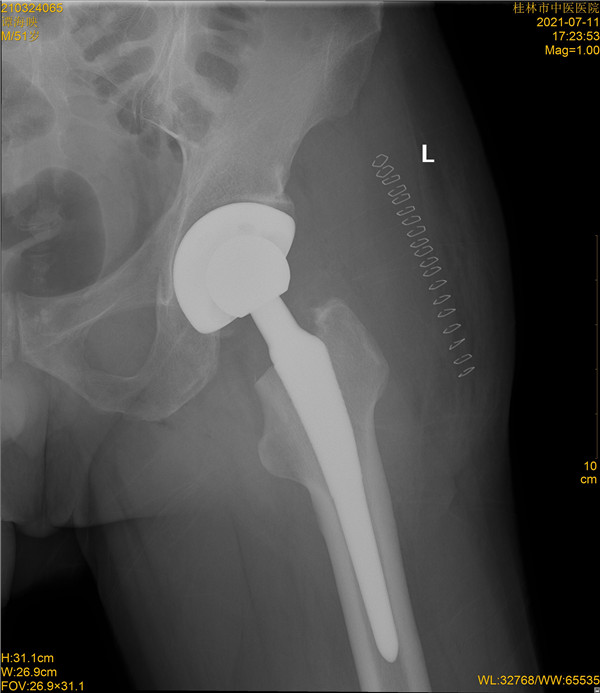

近日,我院創傷科為一股骨頭壞死患者成功實施SuperPATH微創人工全髖關節置換術,此項技術的開展減輕了患者的手術痛苦,加快了術后恢復,提高了患者生活質量,該技術處于廣西先進水平,標志著我院在微創人工全髖關節置換治療領域邁上了新臺階。

“吳主任非常感謝您和您的醫護團隊,我現在恢復得很好,謝謝你們!”出院半個月的譚大爺昂首闊步走來復診,激動地對他的主刀醫生創傷科主任吳少泉說。

51歲的譚大爺10年前診斷出患有雙側股骨頭壞死,吃了多種藥物也沒有緩解,直至8年前譚大爺的右側髖關節疼痛難忍,已經無法行走,經朋友介紹到創傷科進行住院治療,經科室充分討論研究,患者癥狀嚴重影響了工作和生活,有明確的全髖置換關節置換指征,吳少泉主任主刀為譚大爺進行右側髖關節人工全髖關節置換術,此次手術采用傳統后外側入路,術后在床上躺了兩周,切口拆線后譚大爺出院了,譚大爺右髖關節疼痛消失,但右髖關節活動時有酸脹感覺,經過半年多的功能鍛煉,逐漸恢復正常。可是就在前幾個月,譚大爺的左側髖關節疼痛又逐漸加重,鑒于8年前右側髖關節的手術效果,他毫不猶豫地選擇再次到創傷科進行住院手術,此次吳少泉主任選擇了為譚大爺左側髖關節進行SuperPATH微創人工全髖關節置換術。術后3天就可以下床行走,術后第九天時譚大爺說:“我這次手術比上次輕松很多,新技術好得很,恢復也比上次快得多,真是太感激啦,我馬上就可以出院了!”

據悉,美國 Murphy 醫師在2004年發明了通過髖關節囊上方切口來完成髖關節置換中股骨側操作的手術入路,稱為SuperCap入路,是在手術中使臀中肌及臀小肌一起和梨狀肌分開,減少肌肉損傷,利用特定手術器械經肌間隙進行股骨側準備。其能夠減少組織損傷及關節囊的擴大切開,增加關節周圍的穩定性,減少術后關節脫位的風險。同年Penenberg醫師對250例患者行人工髖關節置換,總結出一種新的微創手術入路,即PATH入路。其是在人工髖關節置換行髖臼側準備時,在遠端股骨側皮膚切開約25px 的小切口為入口,通過空心管來完成髖臼側的準備,它的好處在于不用松解髂脛束及短外旋肌群,減少髖關節周圍軟組織損傷,實現微創。但它的局限性是術中需要松解聯合肌腱實現髖關節脫位,甚至如脫位困難需要松解梨狀肌肌腱來達到手術目的,在一定基礎上亦違背微創。美國Jimmy Chow醫師在2008年通過總結SuperCap入路和PATH入路的優點及經驗,發明了全新的微創人工髖置換手術入路 SuperPATH 入路,并在2011年面世應用于臨床。

SuperPATH 與傳統手術相比具有手術切口短,一般長度僅為6~200px,且不切斷外旋肌群,從臀中肌、臀小肌和梨狀肌的間隙進入,髖關節周圍所有的肌肉及功能幾乎不受損害,保證關節囊基本完整,在手術操作過程中不需要外科脫位,實現了組織損傷小、出血少、脫位率低等優點。自從SuperPATH自2008年發明并在2011年報道后進行全球全面推廣,目前開展的國家有美國、西班牙、加拿大、中國等,我國最早在2014年后由黃鋼勇專家等引進并實行,填補了我國在SuperPATH技術的空白。經過多年應用,國內外的相關研究發現SuperPATH能縮短住院時間,降低再入院率,原因在于保護了髖關節周圍的軟組織及關節囊,術后脫位風險顯著降低的可能,可顯著提高患者滿意度,提高社會效益。

我院創傷科以此次成功開展SuperPATH微創人工全髖關節置換術為契機,通過診治更多病例,積累更多經驗,更好地為廣大股骨頸骨折、股骨頭壞死、髖關節炎患者提供高水平高質量的人工關節服務。(吳雪挺)